DER PHILOSOPHISCHE AUSGANGSPUNKT: VERWANDLUNG

Mit dem sinnlichen, organischen Grundmaterial Hanf und den daraus gewonnenen Seilen – den Hanfseilen – nehmen wir den »Kampf mit dem rechten Winkel« auf. Wir entwickeln damit ganz bewußt eine zusätzliche, ergänzende Gestaltungssprache zum rechtwinkelig-optimierten Raster aus dem Industriezeitalter.

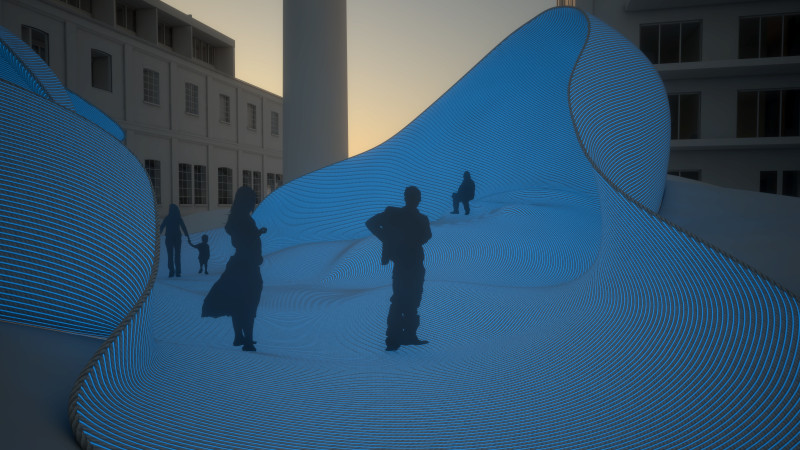

Das organische Gestaltungsmotiv startet am Kraftwerk/Schaefflerplatz, wo sich das Kunstwerk als großer »RaumGreifer« besonders zeigen darf. Es kann sich aber auch weiter über das gesamte Außenraumgelände ... in Variationen ... auch durch den Lofthof ... über die verschiedenen Plätze bis zu den Ein- und Ausgängen spannen, wo damit eine unverkennbare Außenwirkung erzielt wird.

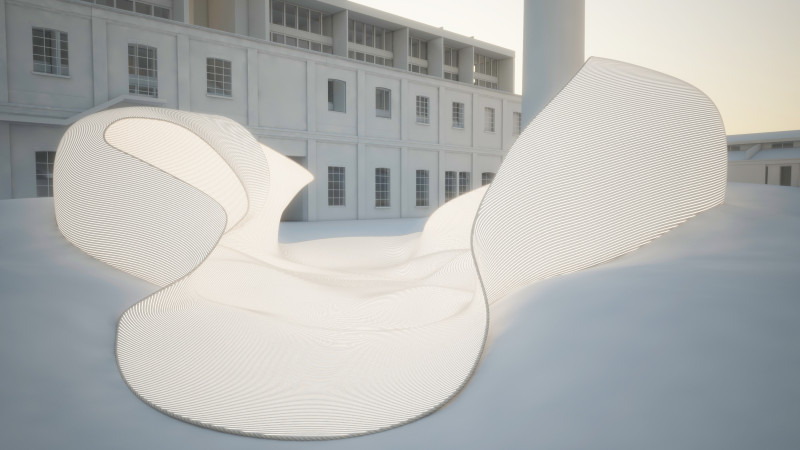

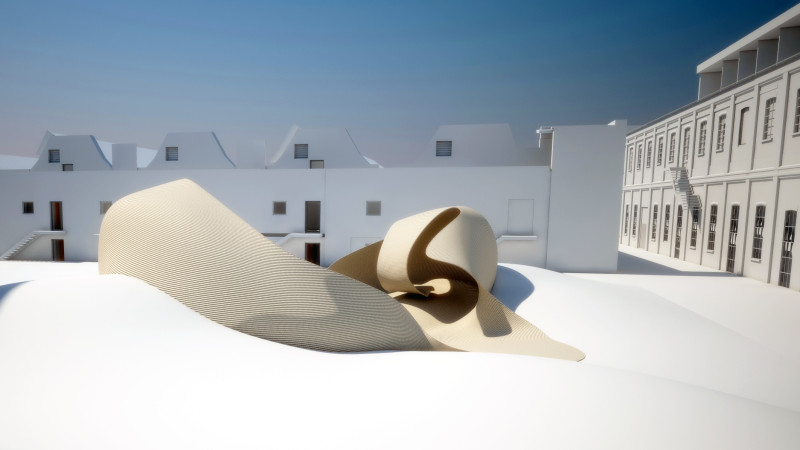

Dabei geht es aber nicht um das einzelne, gerade gespannte Seil, sondern um die Verbindung/Verflechtung zu Flächen und Räumen – vom eindimensionalen Seil zum mehrdimensionalen Raum. Die Seile verweben/verspannen/verknoten sich zu »Seilschaften«, zu unterschiedlich dichten »Seilereien«; sie bilden Punkte, Linien, Perspektiven; sie bilden Raumverdichtungen, Objekte, Seilskulpturen; sie bilden eine einzigartige – originäre – Raumgestalt.

DIE NEUE »SEILEREI«

• schmiegt sich an die strenge Architektur gleichsam geschmeidig an

• verbindet unterschiedliche Elemente und Funktionen am Areal

• entwickelt am Platz begehbare Hohlräume, sedimentartige »Höhlen«

• bildet hängemattenartige Sitz- und Liegeskulpturen

• strahlt auch auf die Informations- und Erzählebene des Areals hinein

• und: geht die Wände hoch – bezeichnet die Häuser mit »Seilschrift«

Diese neue »Seilerei« schöpft ihre Kraft aus dem Verbinden von Gegensätzen: Alt mit Neu. Theorie mit Praxis. Analog mit Digital.

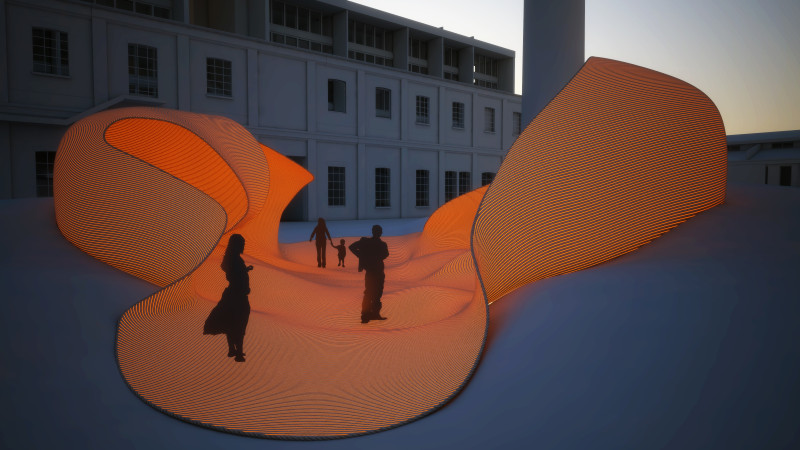

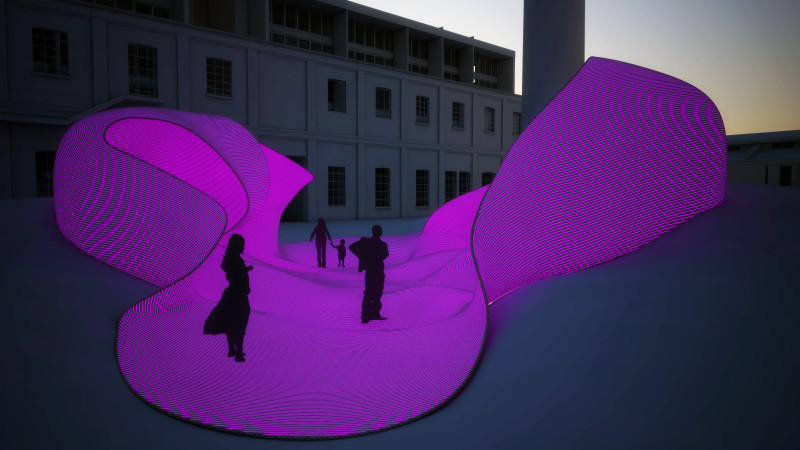

#1 Wir entwickeln das Seil weiter, in unsere Zeit: Wir verbinden das alte Material mit neuen Technologien, sodass die Seilstruktur bei Dämmerung zu leuchten, zu glühen beginnt. Es entsteht ein LichtRaum.

#2 Diese »Seilerei« wird auch Klingen: In die Struktur werden spezielle Lautsprecher an bestimmten Knotenpunkten mitverwoben, die die Seilerei dann in Resonanz versetzt – sie zum Klingen bringt. Es entsteht ein KlangRaum.

#3 Wir machen das Seil »leicht«, wir entmaterialisieren es: Aus der physischen Seilerei am realen Gelände machen wir eine psychische Seilerei im virtuellen Raum; eine Web-Plattform, die auf Social Media Strukturen zugreift und damit die Bewohner des Areals verbindet. Es entsteht eine MedienRaum.

Was hier aber letztlich entsteht ist ein großer neuer Organismus: Das Schaeffler-Areal im 21.Jahrhundert. Eine Art erweitere »Sinnesstruktur« für die Bewohner des Areals. Die Sensoren nehmen vieles wahr: Informationen aus dem Social Media Raum, aber auch die Lufttemperatur, den Wasserstand, die Tageszeit, Fußballergebnisse, die aktuelle Geburtenrate ;) All diese Parameter können den Zustand des Kunstwerks beeinflussen.

Es entsteht im wahrsten Sinn des Wortes »ein vernetzter Raum«. Eine Cloud, die real und virtuell begehbar ist.

Eine Cloud als Seilerei.

WAS MACHEN MENSCHEN MIT SEILEN?

• Absperren

• Auto abschleppen

• Einpacken

• Erhängen

• Etwas hochziehen

• Fesseln

• Festbinden

• Festzurren

• Hängen

• Kälber an einem Seil führen

• Klettern

• Kutte binden

• Mit einer Liane schwingen

• Peitschen

• Seilspringen

• Seiltanzen

• Seilziehen

• Spannen

• Tragen

• Verbinden

• Verknoten

• Wildpferde mit einem Lasso einfangen

• Würgen

• Ziehen

• Zusammenbinden

DER KÜNSTLERISCHE AUSGANGSPUNKT: DIE GESCHWUNGENE LINIE

Eine Studie über die geschwungene Linie, über den gebogenen Raum. Ein SinnesRaum, aus einer längst vergangenen, fernen Zukunft. Ein Ufo als Sakralraum.

Was kann dieses Kunstwerk?

Das Kunstwerk verschmilzt mit dem Platz – es wächst förmlich aus dem organischen Untergrund, der sanften hügeligen Platzlandschaft, heraus.

Das Kunstwerk lebt – es hört nicht auf mit der Fertigstellung am Platz, sondern startet dann erst seinen Entfaltungs- und Nutzungsprozess für die Bewohner und Besucher des Areals. Kunst als Prozess der Lebendigkeit.

Das Kunstwerk lässt Dich spielen – es bietet Dir Raum sowohl für einen extrovertierten Bühnenauftritt als auch für eine introvertierte Meditationssitzung. Und: Es lässt Dich einfach auch nur durchqueren.

Das Kunstwerk polarisiert – es spannt einen weiten Kontrast auf, zwischen seinem archaischen Urmaterial Hanf und seiner radikal futuristischen Formensprache in der Raumgestaltung.

Das Kunstwerk lässt sich begehen – es integriert Steh-, Lehn-, Sitz- und Liegemöglichkeiten.

Das Kunstwerk hüllt Dich ein – es umgibt Dich ganzheitlich mit derselben Form, Struktur und Materialität – Boden, Wände und Decke sind eins.

Das Kunstwerk ermöglicht Dir Zeitreisen – es spricht Dein Raumempfinden auf einer Tiefendimension an: hier darf sich Vergangenes mit Zukünftigem im Gegenwärtigen treffen.

Das Kunstwerk kürzt Dir den Weg ab – es verbindet die Seiten des Areals durch eine einladende Platzüberquerung.

Das Kunstwerk öffnet sich – es lockt Dich förmlich hinein, in das Erlebnis im geschützten Innenraum.

Das Kunstwerk ist handgemacht – es wird händisch am Schaefflerplatz hergestellt, nicht industriell gefertigt. Jeder Denkmalneu Mitarbeiter flechtet hier einen Tag mit ... spinnt hier sein Seil. So bilden sich Seilschaften aus.

DER SINNLICHE AUSGANGSPUNKT: MULTISENSORIK

Sehsinn

Auf den ersten Blick: Kunst als Provokation.

Das Kunstwerk versteht sich als Erweiterung der architektonischen Formensprache hier am Schaeffler Areal. Es lädt zur ästhetischen Balance ein. Und zum Spiel. Es bietet ein Gegengewicht zur vorherrschenden, industriell geprägten Rechtwinkeligkeit und bildet damit Gegensatzpaare aus: Hart > weich, Rechtwinkelig > geschwungen, Gewohnt > gewagt.

Auf den zweiten Blick: Kunst in Funktion.

#1 Von der Ferne wird das Kunstwerk als formal gliederndes Element wahrgenommen, als sanfte Raumschwingung, als weite Skulptur, als gestalterische Intervention im öffentlichen Raum.

#2 Aus der Nähe sticht dann die Begehbarkeit – ja sogar die Benutzbarkeit – des Kunstwerks ins Auge. Strukturell erkennt man hier durch den erkennbaren Seilverlauf die dynamische Studie über die geschwungene Linie, den gebogenen Raum.

#3 Von sehr nahe betrachtet tritt schließlich die Materialität »Seil« in den Vordergrund. Die dynamische Gestaltung des Gesamtraumes spiegelt sich nun in der weichen organischen Formensprache der Seil-Machart wieder. Wahrnehmungsresonanz entsteht.

#4 Das Licht – in Form einer RGB Hinterleuchtung – verleiht dem Seilraum ab der Dämmerung bis Abends eine unerwartete und ungewohnte Tiefendimension. Das Licht in verschiedenen Farben und Stimmungen transformiert die Tagesschwere des materiellen Raumes nun in eine abendliche Leichtigkeit.

Hörsinn

Das Kunstwerk überrascht mit einer eigenen KlangWelt, die vorwiegend im Inneren hör- und spürbar wird, die zu bestimmten, vordefinierten Zeiten aber auch von Außen wahrnehmbar ist. Wir sprechen hier von einem besonderen sphärischen/atmosphärischen Raumelement, das diese Seilerei mitprägt.

Akustisch wird die gesamte Seilstruktur – inklusive ihrer Unterkonstruktion – durch Schallwandler in Schwingung und Resonanz versetzt, ähnlich einer analogen Klangschale. Beim Sitzen und Liegen auf der riesigen Struktur wird der Körperschall auch unmittelbar spürbar – dies massiert den Körper über Mikroschwingungen, was extrem entspannend wirkt. Es entsteht Nähe.

Tast-/Spürsinn

Das Kunstwerk eröffnet den Benutzern/Bewohnern besondere haptische Erlebnisqualitäten: Einerseits »fühlt« sich die metrische Seilstruktur bei jeder Berührung einfach gut an, rauh und weich zugleich, haptisch vielfältig interessant.

Andererseits wird beim Sitzen und Liegen in der Seilstruktur der schon erwähnte Körperschall spürbar, was zu einer angenehmen Körperreaktion führt.

Innensinne

Schließlich werden durch die organisch-dynamische Formung des Seilraumes auch die sog. Innensinne aktiviert, insbesondere der Lagesinn, der Bewegungssinn und der Gleichgewichtssinn. Die formale Aufhebung der Trennung zwischen Wände, Boden und Decke macht schon das bloße Durchschreiten zum Erlebnis – sie sensibilisert die Raumwahrnehmung des Menschen. Hier in diesem »Sonderraum« werden viele tagtäglich automatisierte Wahrnehmungsmuster, die für Rechtwinkelräume gültig sind, schlicht und einfach unwirksam.

Es öffnet sich das Potential für eine Wahrnehmungserweiterung durch neu gelernte Erfahrungsmuster.