AUSGANGSPUNKT

Ausgangspunkt meines Motivberichts sind die ausführlichen Ausschreibungsunterlagen inkl. des Gutachtens, welche die Situation vor Ort in der Pfarrkirche Hartberg sehr gut darstellen. Ich stimme den dort getroffenen Aussagen voll und ganz zu. Hier ergänze ich diese durch einige persönliche Gedanken und individuelle Wahrnehmungen, die mich mit diesem Pfarrraum verbinden. Ein Raum, den ich seit meiner Kindheit kenne und zu dem ich – und dies sei an dieser Stelle ausgesprochen – eine immer wieder ambivalente Verbindung spüre.

MOTIV 1: SICHTBARKEIT – MEHR NÄHE ZUM GESCHEHEN

Ein Hauptproblem des Kirchenraumes stellen die vielen Sichtschatten (sogenannte »tote Winkel«) dar. Sie trennen vor allem die Seitenschiffe durch mächtige, dominante Pfeiler vom zentralen Geschehen ab. Die Sichtbarkeit der liturgischen Handlungen, die spürbare Nähe zum religiösen Miteinander und das eigene Involviert-Sein, stellen für mich die zentralen Grundlagen für eine gelungene, gemeinsame Messfeier dar.

LÖSUNG. Tatsächlich zeigten schon die ersten Raumstudien, dass sich die Sichtbarkeit deutlich erhöht, umso näher wir mit dem Altar zu den Menschen nach vorne rücken in Richtung »Kirchenmitte«. Zeitgleich zeigt sich, dass die Sichtbarkeit immer ungünstiger wird, je weiter wir uns in die andere Richtung entfernen.

Daher schlage ich eine völlig neue Positionierung der liturgischen Zone vor. Dies führt zu mehr Nähe und Verbundenheit sowie zu frischen Perspektiven im Messgeschehen. Dadurch öffnet sich ein neuer Raum zwischen Hochaltar und dem derzeitigen Zelebrationsaltar. Die Erweiterung des Presbyteriums ermöglicht somit zukünftig neue Nutzungsweisen. Die Messfeier definiert sich als ein Geschehen, das mehr in die Mitte rückt, das mehr in der Mitte der Kirche stattfindet – inmitten der Menschen.

Dafür habe ich – in der Kirche selbst – eine einfache Form gefunden, die das Gemeinsame und die Mitte symbolisiert: den Kreis.

MOTIV 2: MINIMALISMUS – MEHR DURCHLÄSSIGKEIT ZWISCHEN DEN ZEITEN

Ein weiteres Problem des Hartberger Kirchenraumes, wie er sich aus heutiger Sicht darstellt, ist die beinahe überbordende ästhetische Vielfalt. Zelebrationsaltar und Ambo in unterschiedlichen Stilen, das erst kürzlich hinzugekommene Chorgestühl, unschöne technische Einbauten von Licht- und Tonanlagen sowie die Bänke aus dem 20. Jahrhundert führen zu einer Schwächung des historischen Potentials und der ganzheitlichen Ausstrahlung dieses Raumes.

LÖSUNG. Mit meinem unkonventionellen Vorschlag will ich die Kirche vom ästhetischen »Wildwuchs« befreien und durch eine zeitgenössische Intervention bereichern, die von Reduktion und Minimalismus geprägt ist – sowohl in Form als auch in Materialität.

Im Wissen, dass es sich bei der Hartberger Pfarrkirche um einen historisch wertvollen Kulturraum handelt, ist es mir ein Anliegen, mit allem was wir JETZT hinzufügen, die Klarheit des Raumes zu stärken und die Durchlässigkeit zwischen den Zeiten zu erhöhen: Die Durchlässigkeit zwischen den römischen »Grundfesten«, der romanischen Basilika, dem gotischen Sternrippengewölbe, den barocken Emporen, dem prächtigen Hochaltar ... und jenen Feierbedürfnissen, die die junge Generation hat und die nächste Generation an einen solchen sakralen Raum haben wird.

Dies gelingt durch eine gleichsam »immaterielle« Kunst, die den neuen Altarraum dynamisch definiert. Anstelle neuer, materiell schwerer Skulpturen und Objekte, die zum ohnehin schon disparaten, überfrachteten Interior des Altarraumes hinzugefügt werden würden, möchte ich eine reduzierte, minimalistische Lösung empfehlen.

MOTIV 3: TRANSPARENZ – MEHR LEICHTIGKEIT

Ein weiteres Problem dieses Kirchenraumes ist die dunkle, ernste und eher bedrückende Stimmung, die der Raum beim Betreten ausstrahlt. Dies ist ein Aspekt, den jene Menschen, die diesen Raum oft nutzen und mit berührenden spirituellen Erlebnissen verbinden, gar nicht mehr bemerken. Die Mehrheit der Menschen, welche die Pfarrkirche das erste Mal betreten, vernehmen diese dunkle Atmosphäre als bedrückend und schwermütig wahr – zurückzuführen auf das viele Schwarz-Gold, die zahlreichen dunklen Bilder, die überwiegend leidvollen Darstellungen, wo wir meist ältere Männer mit sorgenvollem Blick sehen … und nicht zuletzt das zentral am Triumphbogen hängende Kreuz, das in seiner Ästhetik letztlich mehr Bedrohliches als Erhebendes ausstrahlt.

Was wir für die nächste Generation aber brauchen ist mehr die Frohbotschaft der Kirche als die Prolongation der Leidensgeschichte. Wir wollen hier nicht naiv sein – Das eine geht wohl nicht ohne das andere. Aber dennoch geht es darum, was wir in den Vordergrund stellen: Die Kirche der neuen Zeit soll eine Kirche der Zuversicht, der Wärme und nicht zuletzt auch der Fröhlichkeit sein.

LÖSUNG. Mit einer gezielt »leichten« künstlerischen Intervention in der Mitte der Kirche will ich den nichteinladenden, den nichtwärmenden, den nichtfröhlichen Geist der primären Raumwahrnehmung überwinden und in ein geisterhebendes Erlebnis führen. Aus einem Ort, der früher sicherlich auch andere Primäraufgaben hatte (z.B. an Sünden erinnern) will heute ein Feierraum werden, ein Ort wo wir das Leben im besten Sinne zelebrieren können.

Mein Team und ich haben ausgiebig darüber nachgedacht, wie wir den Priester dabei unterstützen können, die Aufmerksamkeit ganz auf sich und auf das »heilige« Geschehen auf der »Bühne« lenken zu können – weg vom dunklen Raumeindruck des umgebenden Kirchenraumes. Dafür braucht es mehr Leichtigkeit, mehr Dynamik und mehr Lebendigkeit. Die Neuinszenierung der gesamten liturgischen Zone wollen wir mit einer dynamischen Lösung ermöglichen, wo mehr Spielflächen entstehen, wo neue Medien, neues Licht, neuer Sound eingebunden werden und wo sich auch neue Möglichkeiten für Rituale auftun.

MOTIV 4: NACHHALTIGKEIT – MEHR VERBINDUNG MIT DEM HIER UND JETZT

Ein weiteres Problem (nicht nur der Kirche sondern der ganzen Gesellschaft) ist unser heutiger Umgang mit unseren Ressourcen. Im Kontext von gestalterischen oder baulichen Veränderungen stellt uns dieses Thema vor die größten Herausforderungen: Denn nicht immer können wir das erhalten und weiter nutzen, was nicht mehr taugt oder was sich überlebt hat. Manchmal müssen wir völlig Neues schaffen, mit neuen Mitteln. Und dennoch spüren wir den Wunsch nach einem sanften Umgang mit Ressourcen ...

LÖSUNG. Ich teile meinen Gestaltungsvorschlag in zwei Bereiche:

1. In den Altar-Raum, eine explizit künstlerische Intervention, die von meinem Atelier gestaltet wird. Wir setzen neues, ja neuartiges Material ein, das vermengt mit avancierter Medien- und Lichttechnologie ganzheitliche Erlebnisse ermöglicht.

2. In den Bereich des übrigen Kirchenraumes, wo ich ein lebendiges Bestuhlungskonzept vorschlage, das die bisherige strikte Bankreihenlösung ersetzt. Hier greifen wir auf alltägliche Ressourcen zurück, die bereits da sind – vor Ort bzw. in der Umgebung zu finden sind – sowohl in Material als auch in Herstellung.

Diese Lösung will Kunst und Alltag verbinden, schafft Experimentierflächen. Damit kann es der Kirche gelingen, nächste Generationen anzusprechen, denen die spürbare Verbindung mit Hier und Jetzt wichtig ist.

MOTIV 5: BEGLEITUNG – MEHR GEMEINSCHAFT

Das letzte Problem, dem ich mich mit diesem Gestaltungsvorschlag stellen will, ist das Problem der »Elite«. Wie weit können wir, die stark in das Thema und in die all damit verbundenen Subthemen vertieft sind, erwarten, einen Vorschlag zu bringen oder eine Entscheidung zu fällen, die »mehrheitsfähig« ist?

Es geht um etwas Großes. Es geht um eine zeitgenössische Neuinterpretation: Wie kann in einem alten, historisch gewachsenen Kirchenraum zeitgemäß und zukunftsfähig für Jung und Alt in Würde Liturgie gefeiert werden?

LÖSUNG. Der Prozess, den wir mit dieser Neugestaltung starten, braucht eine einfühlsame Begleitung für die ganze Pfarrgemeinde. Die Kirche macht sich damit auf die Suche nach der nächsten Generation und trennt sich von gegenwärtigen Fragen wie „Darf man das überhaupt in einer Kirche?“. Wenn wir ehrlich sind und uns momentan im Gottesdienst umsehen, dann sehen wir dort überwiegend grauhaarige, ältere Menschen – wenig junge Menschen. Wenn sich die Kirche aber auf Reise begibt, dann wird sie fündig. Denn junge Menschen sind auch auf Reise, auf der Suche nach sich selbst oder z.B. Menschen die gerade eine Familie gründen und auf der Suche nach höheren Werten sind, nach Werten die Zusammenhalt geben können. Die Pfarrkirche Hartberg soll Freiheit für Themen wie Gemeinschaft und Zusammenhalt aber auch Identitätsstiftung bieten. Diese Menschen müssen wir aber dort abholen wo sie sind, mit einer gestalterischen Ästhetik, die sie anspricht, ja, die sie fasziniert und im besten Fall ins Staunen versetzt.

Menschen »inkludieren«, Menschen mitnehmen auf die gemeinsame Reise.

Mit diesem Motiv sollten wir es wagen, den Gestaltungsprozess der Hartberger Kirche ganzheitlich zu betrachten. Kreative Veranstaltungen unterschiedlichster Couleur wollen verschiedene Menschen begeistern. Bis hin zu jenen Workshops an Wochenenden, wo die zukünftigen Kirchenbänke von den Kirchgängern und Kirchgängerinnen selbst gebaut bzw. maßgeschneidert werden – aus eigenen, mitgebrachten Materialien und mit den eigenen Händen für ihre eigenen Bedürfnisse.

Dafür braucht es Vision, Mut und Begleitung. Diese Aspekte will ich auch mit anbieten.

ERLÄUTERUNG DER GESTALTUNGSLÖSUNG

ALTAR UND AMBO

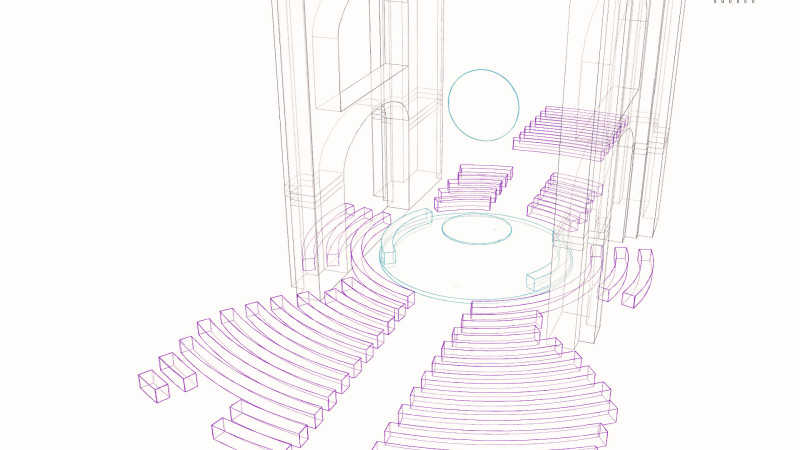

In unserer Lösung situieren wir den Altar-Raum neu: inmitten der Kirche.

Der Altar entfernt sich in unserer Vorstellung von der tradierten festen Form und löst sich in unserem Vorschlag gleichsam in eine Sphäre auf, die den Altar mehrdimensional kennzeichnet. Dafür braucht es eine neue Verortung, die den Vorteil bietet, dass die liturgischen Handlungen von wesentlich mehr Menschen direkt gesehen werden können.

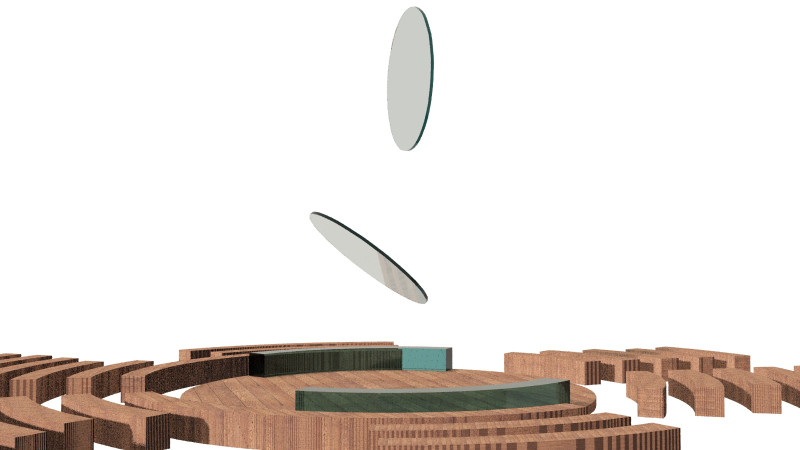

FORM. Als Grundmotiv unserer Gestaltung hängen wir einen Kreis als tragendes Symbol in den Kirchenraum.

VERORTUNG. Der Kreis spannt die Sphäre auf in der die Liturgie zelebriert wird. Er tut dies dynamisch und mehrdimensional, sowohl in die vertikale als auch in die horizontale und sagittale Achse: Zunächst schwebt er hoch oben über dem Geschehen, direkt von der Decke abgehängt. Dann neigt er sich von der Vertikale in die Horizontale nach unten, um als große Scheibe, knapp einen Meter über dem Boden schwebend, für den Gottesdienst zum Zelebrationsaltar zu werden. Diese ästhetische, sanfte und dennoch dynamische Bewegung, wo je nach Blickwinkel aus einer zweidimensionalen Scheibe eine dreidimensionale Figur im Raum wird, die somit Träger der liturgischen Handlungen ist, hat das Potential, zu einem festen Ritual verankert zu werden, welches den Anfang und das Ende der Feierlichkeiten symbolhaft unterstreicht.

In unserer Lösung gibt es also keinen festen Altartisch mehr, sondern eine Altarsphäre, die dann, wenn sie benötigt wird, da ist – und dann, wenn sie nicht benötigt wird, weggeht, ja, sich gleichsam nach Oben erhebt, um in den ganzen Kirchenraum zu strahlen.

MATERIALITÄT. Der Kreis ist mit einer Glasscheibe ausgefüllt. Es handelt sich um ein Spezialglas, das über eine besondere physikalische Eigenschaft verfügt: Einmal ist das Glas normal durchsichtig – transparent – und einmal ist es undurchsichtig – milchig transluzent. Diese beiden Modi sind über Fernsteuerung schaltbar.

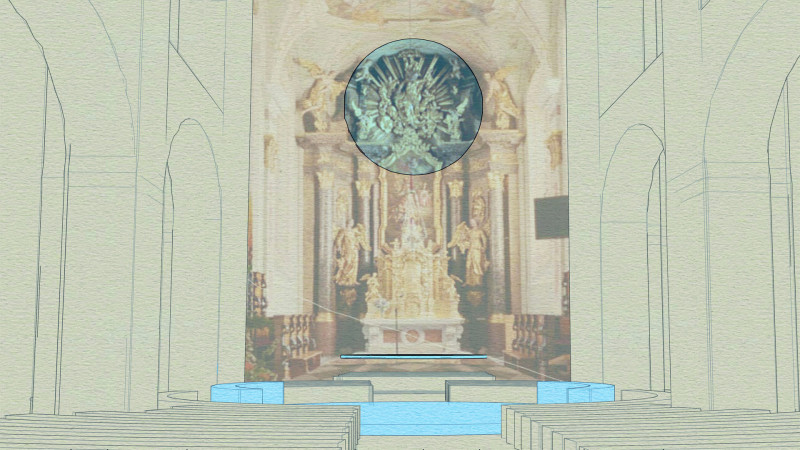

EIGENSCHAFTEN. Im transparenten Modus ist die Glasscheibe, hoch oben im Raum schwebend, kaum wahrnehmbar. Sie ist durchsichtig. Möglicherweise fokussiert sie – ähnlich einer Linse – die Aufmerksamkeit des Betrachters auf das Dahinter: auf den goldenen Hochaltar, der oben als Abschluss einen kreisförmigen Strahlenkranz der Engel ziert.

Im milchigen, transluzenten Modus kann die Glasscheibe zur Lichtfläche werden – oder zur Projektionsfläche für besondere visuelle Animationen, die das liturgische Geschehen künstlerisch bereichern. Dabei wird auch an die Integration von Live-Bildern, von Texten oder vorbereiteten Fotos und Videos gedacht (Voraussetzung ist die Integration zusätzlicher Videotechnik, dazu mehr unter ANMERKUNGEN).

Damit die Projektionen auch während des Gottesdienstes möglich sind, besteht die eine Scheibe genau genommen aus zwei Glasscheiben, die unabhängig voneinander gehängt sind: Während die erste Scheibe ihren räumlichen Bewegungsverlauf nach unten vollführt, bleibt die zweite Scheibe stets in Position. Erst dann, wenn sich die eine Scheibe zu bewegen beginnt, nimmt man wahr, dass es sich um zwei Scheiben handelt – ansonsten wirken sie wie eins. Sie verschmelzen zu einem Objekt.

Wenn die zweite Scheibe unten horizontal angekommen ist, um zum Zelebrationsaltar zu werden, wird sie ebenfalls undurchsichtig, transluzent. Damit kann sie als feste, bruchsichere Tischplatte alle Eigenschaften erfüllen, die für die Liturgie notwendig sind. Sie kann ebenfalls zur Lichtquelle oder zur Projektionsfläche werden und für ganz besondere Animationen sorgen, die den Liturgieablauf künstlerisch unterstützen.

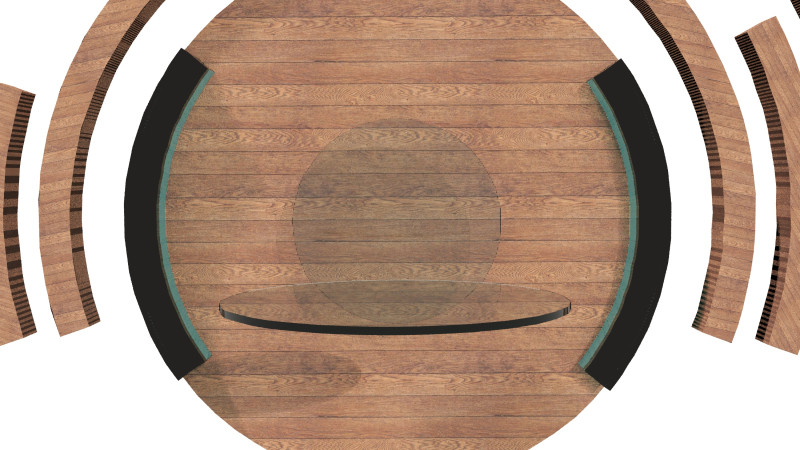

FUNKTION. In ihrer horizontalen Fassung kann die Altarscheibe alle liturgischen Funktionen aufnehmen. Wir schlagen vor, Altar und Ambo in dieses eine Objekt zusammenzulegen. Die große Altarscheibe kann von der einen Seite jene Handlungen aufnehmen, die wir der Funktion »Altar« zuordnen, und von der anderen Seite die Handlungen, die wir dem »Ambo« zuweisen (inkl. der Tätigkeiten der Laien). Die Messfeier findet somit an diesem einen großen gemeinsamen Tisch statt.

DIMENSION. Wir planen im Entwurf eine Glasscheibe im Durchmesser von 250cm ein. Die Glasscheibe ist mit der Kreiseinfassung max. drei Zentimeter dick.

INSPIRATION. Die Inspiration zur Kreisform entstammt zunächst dem Hochaltar, wo das obere Ende als kreisförmiger, engelbesetzter Strahlenkranz ausgeführt ist (ein Detail, das übrigens im Schnitt, der den Ausschreibungsunterlagen beiliegt, überaus deutlich zum Vorschein kommt). Erst nach Schärfung meiner Wahrnehmung bemerkte ich, dass alle Volksaltäre im ganzen Kirchenraum mit einem solch kreisförmigen Strahlenkranz ausgestattet sind. Dann entdeckte ich die weiß eingelegte Hostie im ansonsten vollkommen goldenen Tabernakel im Hochaltar. Immer mehr kreisförmige Details im Kirchenraum und darüber hinaus kamen zum Vorschein ... bis hin zum zentralen Kreis in der Pflasterung des Kirchplatzes ... und dem kreisförmigen Grundriss des romanischen Karners. Der Kreis erschien mir an diesem Ort als tragfähiges Symbol der Gemeinschaft und für die Neuorientierung der liturgischen Zone.

ANMERKUNGEN. Für die nachhaltige mediale Bespielung der beiden Glasscheiben braucht es zusätzliche Visuals-Hardware & Visuals-Software (z.B. Pandoras Box Media Server), sowie zwei professionelle Beamer, die durch lichtstarke Projektion auf den beiden Kreisflächen ein hochwertiges Bild erzeugen können. Der Content für diese Projektionen kann künstlerisch immer weiterentwickelt und somit lebendig gehalten werden. Unser künstlerischer Anspruch ist es, im Rahmen dieses Projekts ein initiales Gesamt-Setting an Projektionen zu entwickeln und derartige Programme zu liefern, die mit der Symbolkraft der liturgischen Farbenwelt im Verlauf des jeweiligen Kirchenjahres korrespondieren.

SESSIO UND MINISTRANTINNENSITZE

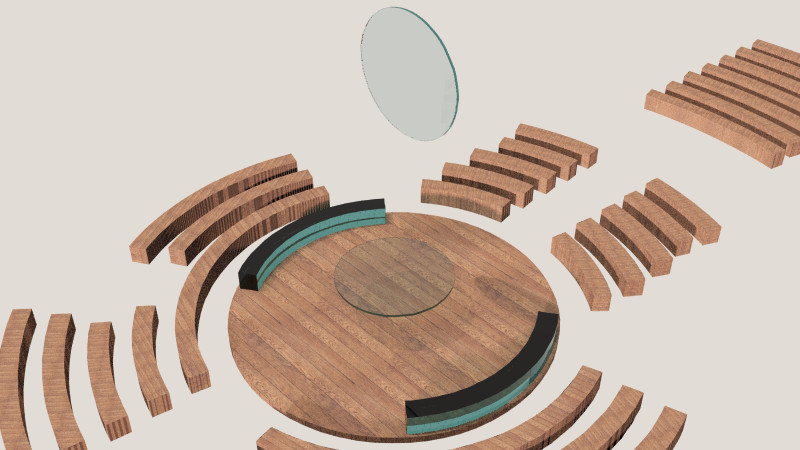

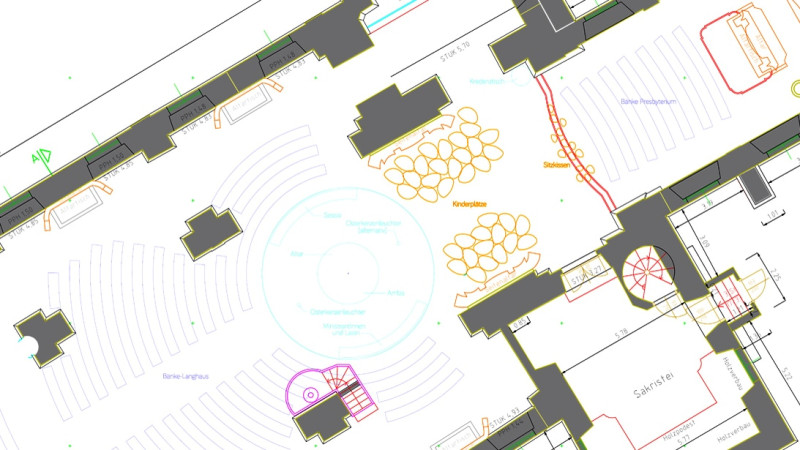

VERORTUNG. Wir schlagen eine völlige Neupositionierung der Priester und der MinistrantInnen vor. Eine neue kreisförmige Erhöhung, ein einstufiges »Podest« in der Kirchenmitte, wird zur Basis und zur Grundfläche der frisch geschaffenen Altarsphäre. Auf dieser erhöhten Kreisfläche finden die Priester und MinistrantInnen ihre Neuverankerung.

FORM. Zwei gegenüberliegende Kreissegmente, die den äußeren Kreisbogen des Podests nachzeichnen, formen zwei gebogene Sitzbänke.

MATERIALITÄT. Die beiden Sitzbänke sind so wie der Altar in Glas ausgeführt. Die Sitzmöbel bestehen aus speziellem Sicherheitsglas mit polierten Kanten und Ecken für komfortables Sitzen. Bei Bedarf können sie temporär durch weiche, wärmende Auflagen ergänzt werden. Dafür empfehlen wir natürliche, pure Materialien, wie z.B. Felle.

Das kreisförmige Podest, auf dem die Liturgiezone Platz findet, wollen wir als einfachen temporären Einbau ausführen: Mächtige rohe Altholzbalken (20x20cm) werden aneinander gereiht und verbunden. Sie ergeben einen lebendigen Grund auf dem Liturgie gefeiert wird.

EIGENSCHAFTEN. Ziel der Sessio ist es, Leichtigkeit und Transparenz zu erzeugen – und einen Hauch von Illumination. Die Glasbänke sind im Inneren durch Led Dioden illuminiert, die ihr Licht direkt in das Glas einstrahlen. Im Glas breitet sich das Licht ungehindert und unsichtbar aus. Erst an den Kanten bricht es und wird sichtbar. Auf diese Weise bekommen diese Bänke eine eigene Lichtatmosphäre, die sich verändert und mit den Illuminationen und Projektionen der Altarscheibe abgestimmt ist.

FUNKTION. Wir schlagen vor, dass die linke Sitzbank primär Platz für Priester und MinistrantInnen bietet. Während auf der zweiten gegenüberliegenden Sitzbank mitwirkende Laien und MinistrantInnen ihren Platz finden. So gelingt ein gemeinsames Zelebrieren rund um den kreisförmigen Altar. Die Glasbänke sind stabil ausgeführt und erfüllen alle Sicherheits- und Brandschutzanforderungen.

DIMENSION. Das Podest ist derzeit mit einem Durchmesser von 750cm entworfen. Die zentrale Altarscheibe hat einen Durchmesser von 250cm. Die Bänke am Rand des Podests haben eine Sitztiefe von 45cm, eine Sitzhöhe von 45cm und eine seitliche Ausdehnung von je 4,5 m. Damit finden darauf in Summe bis zu 12 Personen bequem Platz. Insgesamt bleibt rund um den Altar großzügig Platz für verschiedenartige Handlungen und Bewegungsströme der zelebrierenden Liturgieträger.

INSPIRATION. Ein Hauptgrund für die Neupositionierung der Liturgiezone ist es, mehr Platz für die lebendige Gestaltung der Gottesdienste zu erhalten. Durch die Verlegung des Altares vor den Triumphbogen wird der Altarraum selbst freier – gleichsam ausgeweitet. Nicht zuletzt wird dadurch aber auch zusätzlich neuer, freier Platz zwischen den beiden Seitenaltären geschaffen. Für diesen Platz haben wir drei verschiedene Nutzungsformen entwickelt, die wir in den beiliegenden GRUNDRISSEN 1-3 kurz skizziert haben:

1) Kinder und Familien. Hier empfehlen wir, den Boden rund um den Altar mit Teppichen auszulegen und den Bereich mit Sitzkissen und Sitzsäcken auszufüllen. Damit entsteht hier eine »weiche« kindliche Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt. Dasselbe gilt für die Stufen hinauf zum hinteren Altarbereich. Dadurch bekommen die Kinder und Familien einen eigenen Bereich, der für sie ansprechend gestaltet ist.

2) Musikgruppen und Tanzgruppen. Dafür empfehlen wir, die Zone frei zu räumen und für die entsprechenden Anforderungen individuell zu bestücken. Dieser Bereich fasst kleine und mittelgroße Musikgruppen mit bis zu 15 Personen. Selbst den Chor könnte man auf den Stufen hinauf zum hinteren Altarbereich positionieren, davor das Orchester. Damit sind die MusikerInnen ins Zentrum des Geschehens gerückt.

3) Temporäre Zusatzbestuhlung. Für all jene Ereignisse, wo mit sehr großem Andrang (und keinen Kindern) zu rechnen ist, kann man den Bereich zwischen den beiden Volksaltären auch temporär bestuhlen.

ANMERKUNG. Damit diese größere liturgische »Handlungsfläche« für alle Mitwirkenden, Musikgruppen, Tanzgruppen, Kindergruppen etc. möglich wird, empfehle ich, das am Triumphbogen hängende Kreuz zu entfernen. Erst dann kann sich die neue Altarkomposition in alle Richtungen gleichermaßen entfalten und die verschiedenen liturgischen Rollenträger zu einer großen ästhetischen Einheit verbinden: Sie alle feiern an einem Tisch.

ALTARLEUCHTER

Da die Altarscheibe aus sich heraus leuchten kann oder als Projektionsfläche illuminiert wird, sehen wir nicht die direkte Notwendigkeit für Altarleuchter. Falls dies dennoch gewünscht ist, so schlagen wir gläserne Zylinder vor, die Kerzen tragen können.

Ziel ist es, mit den zusätzlichen Einrichtungsdetails den angeschlagenen Gestaltungston der Leichtigkeit und Transparenz in allen liturgischen Elementen zu verstärken.

OSTERKERZENLEUCHTER

Auch der Osterkerzenleuchter ist in Glas ausgeführt. Die gläserne mannshohe Säule mit einem Durchmesser von 15cm ist an zwei Stellen im Podestboden verankerbar, sodass sie stabil dasteht und die Osterkerze sicher tragen kann.

Im Sockel der Verankerung lässt sich auch hier – wie bei der Sessio – eine Led Lichtquelle integrieren, die innerhalb der gläsernen Säule hochstrahlt und damit den Kerzenleuchter und die Kerze illuminiert.

VORTRAGSKREUZ

Auch das Vortragskreuz wollen wir in derselben Ästhetik halten: Eine gläserne Scheibe, die vier entsprechende Glasquader trägt, die ein einfaches, klares Kreuz darauf ausprägen. Auch an dieser Stelle schlagen wir vor, mittels Led Lichtquellen in die Glasscheibe direkt einzustrahlen, sodass sich für das Kreuz ein schimmernder Lichthintergrund ergibt.

KREDENZTISCH

Der Kredenztisch ist als Kreisform ebenfalls in Glas ausgeführt.

BÄNKE-LANGHAUS

Das Gestühl im Langschiff entspricht nicht mehr dem Feierverständnis und dessen Vorstellungen im 21. Jahrhunderts. Die streng seriellen Bankreihen erinnern tatsächlich mehr an veralteten Schulunterricht im Frontalformat als an einen lebendigen Gottesdienst. Ich denke wir kommen bei einer zeitgemäßen Neugestaltung der Liturgiezone nicht darum herum, auch die Sitzordnung zu überdenken.

FORM. Wir empfehlen eine völlige Neuausrichtung der Sitzreihen an dem neu geschaffenen, zentralen Altar-Raum: In Kreisform gruppieren sich die gebogenen Sitzmöbel rund um den kreisförmigen Altar auf dem ebenso kreisförmigen Podest herum.

VERORTUNG. Die Sitzreihen sind so positioniert, dass man von jedem Sitz aus freie Sicht auf den Altar hat – und nicht von Sichtschatten behindert wird. In der Mitte, rund um den Altar, kommt es zu einer kreisförmigen Verdichtung der Sitzmöglichkeiten. Zusätzlich werden die Sitzgelegenheiten im heutigen Presbyterium neu geschaffen, wo viele Menschen mit gutem Blick auf die Liturgiezone ihren Platz finden. Auch die nun freie Zone zwischen den beiden Volksaltären kann – wie schon erwähnt – temporär bestuhlt werden.

MATERIALITÄT. Für die neuen Kirchensitze schlagen wir einen radikalen Weg vor. Im Kontrast zum künstlerischen Material »Leuchtglas«, das wir für den Altar und alle liturgischen Funktionen verwenden, wollen wir bei den Kirchensitzen auf ein traditionelles, regional reiches »Urmaterial« setzen: Wir schlagen vor, die neuen Kirchenbänke aus Altholz zu bauen; aus gebrauchtem Holz, das schon lange im Einsatz ist, das möglicherweise lange Zeit in der Sonne lag ... von Wind und Regen gestaltet wurde ... Holz, dem wir Spuren ansehen können; ein Holz, das Geschichte erzählt; jedes Stück ein Unikat.

Unsere Idee ist es, dass Hartberg die erste Kirchengemeinde Österreichs wird, die sich ihre Kirchenbänke aus eigenen, gebrauchten Materialien mit den eigenen Händen für ihre Bedürfnisse zusammenbaut. In einer gemeinschaftlichen Aktion – mehreren Workshops – wollen wir dies ermöglichen. Begleiten lassen wir uns dabei von regionalen Fachkräften und Experten, die uns die Arbeit erleichtern. Verbunden sind damit nur sehr geringe Kosten aber ein hoher gemeinschaftlicher Profit für die Gemeinde.

Ziel ist es, in einheitlicher Form – die von kreisförmig gebogenen Sitzstrukturen ausgeht – die Vielfältigkeit der verwendeten, gebrauchten Hölzer dafür zu nutzen, um Lebendigkeit in geschichtlicher Form entstehen zu lassen und für die Pfarrgemeinde eine nachhaltige Identifikation mit dem »Neuen« zu ermöglichen.

Sogar die historisch und denkmalgeschützt wertvollen Aspekte der derzeitigen Kirchenbänke (v.a. die »Wangen« aus der Barockzeit) können wir in unseren Vorschlag integrieren. Wir verwenden sie als »gebrauchte« Elemente, die eine Geschichte erzählen und zu einer behutsamen Neukontextualisierung führen sowie Nachhaltigkeit repräsentieren.

FUNKTION. Durch die Neugliederung der Kirchenbänke ergeben sich für die Kirchenbesucher wesentlich mehr Sitzgelegenheiten: Während von den bisherigen Sitzbänken rund 125 Lfm Bänke angeboten wurden, ist die neue Sitzstruktur in der Lage mind. 160 Lfm Bänke anzubieten. Bei intensiver Bespielung der zukünftig freien Fläche zwischen den beiden Seitenaltären kommen nochmals rund 20 Lfm dazu.

ANMERKUNGEN. In diesem Konzept können also je nach Bespielungsart etwa 30% bis 45% mehr Menschen den Gottesdienst sitzend verfolgen. Dabei wird das liturgische Geschehen direkt eingesehen und spürbar näher erlebt. Das ist, aus meiner Sicht, eine große Qualitätssteigerung und gleichzeitig eine wesentliche Voraussetzung für einen Wachstumsprozess.

EINGANGSBEREICHE NEUGESTALTUNG

Für konkrete Vorschläge betreffend Neugestaltung der Eingangsbereiche sind uns momentan zu viele Fragen offen. Hier finden sich in den Ausschreibungsunterlagen kaum weiterführende Vorgaben dazu. Es ist uns nicht klar, ob es um den eigentlichen Eingang geht – um das Tor/die Pforte, den Innen- bzw. Außenbereich oder der Windfang gemeint ist. Wir schlagen vor, in einem nächsten Entwurfsschritt eine gemeinsame Bedarfsanalyse zu machen, um weiterführende konkrete Gestaltungsvorschläge zu liefern.

Generell kann es aber in diesen Bereichen nur um eine ästhetische Vereinfachung gehen. Die beiden Vorgaben aus 1. Altargestaltung (klare transparente Materialität, künstlerische Handschrift) und 2. Kirchenbankgestaltung (gebrauchte Materialität, manuelle Handschrift) sollten sich im gesamten Kirchenraum wiederspiegeln.

MONITORE NEUSITUIERUNG

Ich empfehle, die Monitore aus dem Erdgeschoss zu entfernen, weil sie dort aufgrund der Neuausrichtung der Liturgiezone (bessere Sicht) und die Großprojektion auf die zentral hängende Kreisscheibe (bessere Inszenierung) nicht mehr notwendig sind. Stattdessen können sie im Emporengeschoss verdichtet zum Einsatz kommen – dort spielen sie nach wie vor eine wichtige Rolle.

In jedem Fall möchte ich die derzeitigen technischen Einbauten kritisch hinterfragen und zukünftig visuell und akustisch optimierte Lösungen kreieren, die zur zeitgenössischen Altarsituation und zur neuen Struktur der Kirchensitze passen. Unter Umständen ist es notwendig, neue tontechnische Lösungen zu integrieren, die anders aussehen und auch anders wirken als die Heutigen. Dasselbe gilt für ein neues Lichtkonzept, das zu den Farbinszenierungen und Projektionen passt, die von der zukünftigen Altar-Sphäre ausgehen.

Erst mit diesem holistischen Gestaltungsansatz, der den Menschen über all’ seine Sinne anspricht, kann der Kirchenraum Menschen in ihrer Glaubensfrage begleiten und dabei zu außergewöhnlichen Erlebnissen führen: Ein Sinnesraum für spirituelle Erfahrungen.

Die Ausarbeitung der oben genannten Themen ist in dieser Ausschreibung nicht gefordert, wird aber bei einer Umsetzung des vorgeschlagenen Konzepts einen wichtigen Stellenwert einnehmen. Zu diesen Kernthemen verfügt unser Atelier über Knowhow und langjährige Erfahrung. Gerne stärken wir diese ganzheitlichen Aspekte, indem wir dafür zusätzliche Begleitungs- und Planungsleistungen einbringen.

FAZIT – UNSERE VISION

Durch eine innovative gestalterische Aura und eine überraschend lebendige Nutzungsvielfalt wird die Pfarrkirche Hartberg zu einem neuen Hafen, an den Menschen leicht und ohne Hürden anlegen können – jene, für die die Kirche und der Glaube fest im Leben verankert sind und auch jene, die bisher nicht allzu viel in die Kirche geführt hat.

Dieser neue Raum kreiert neuartige Verhältnisse spiritueller Gemeinsamkeit. Diese Kirche reformiert dadurch ihr eigenes Leitbild – unabhängig von religiösen, sozialen und kulturellen Vorurteilen.

Kirche als Erlebnis.